昆布が日本の文献に登場するのは平安時代初期(797年)に完成した「続日本書紀」で、7~8世紀頃に蝦夷地から貴重な産物として朝廷に献上されていたとある。

昆布を運ぶ交易船が北海道と本州を盛んに行きかうようになるのは鎌倉時代中期以降で、室町時代に入ると越前国(福井県)の敦賀まで運ばれ、京都や大阪へも送られるようになった。その後は江戸、九州、沖縄、中国へと広がり、昆布貿易の道は「昆布ロード」と呼ばれ、様々な食文化が広がるきっかけとなっていった。

北海道から中国へと続く「昆布ロード」

明治以降、漁場持制度の廃止とともに昆布漁が発展

根室場所で昆布が産出されるようになったのは文化年間(1804~1818年)頃で、産出した昆布は函館で売りさばかれ、花咲郡内には船数や採取夫、昆布場が次第に増え、幕末になると主要な昆布場がほぼ完成している。それらは根室場所の大請負人である藤野家が経営し、明治時代に入っても昆布場の多くは藤野家、次いで柳田家が所有、各地から入植した漁業者の多くはその下で働く労働者に過ぎなかった。この頃はまだ昆布漁の飛躍的な発展は見られない。

1876(明治9)年に漁場持制度が廃止され、新たな生産者層の入植が許されると、昆布の生産高が一気に増加する。その主な要因は、開拓使による漁業資本貸与と広業商会(半官半民の商事会社)による資本金の貸与で、昆布生産者の独立に大きな役割を果たした。また、広業商会の解散後、1889(明治22)年に日本昆布会社が設立され、同商会と同様に資本金の貸与がされたことで根室の昆布漁は急速に発展していった。

1876(明治9)年に漁場持制度が廃止され、新たな生産者層の入植が許されると、昆布の生産高が一気に増加する。その主な要因は、開拓使による漁業資本貸与と広業商会(半官半民の商事会社)による資本金の貸与で、昆布生産者の独立に大きな役割を果たした。また、広業商会の解散後、1889(明治22)年に日本昆布会社が設立され、同商会と同様に資本金の貸与がされたことで根室の昆布漁は急速に発展していった。

1886(明治19)年の道庁統計によると、昆布生産の主要産地は釧路・根室・十勝で、根室の生産高は第2位、全生産高の約25%を占めている。

北海道の昆布産地は昆布礁により長昆布場、三石昆布、真昆布場、細昆布場、利尻昆布場の5つに分けられ、釧路・根室地域は長昆布場に属している。明治後期から三石昆布場の中心である日高沿岸の生産が減少し、真昆布場の中心である渡島地方も停滞してくると、釧路・根室地方の昆布がますます重要視されるようになった。

一日の漁獲量は一隻で約140kgとされているが、水分を含んだ昆布の重さは1tにもなる。

1886(明治19)年の道庁統計によると、昆布生産の主要産地は釧路・根室・十勝で、根室の生産高は第2位、全生産高の約25%を占めている。

北海道の昆布産地は昆布礁により長昆布場、三石昆布、真昆布場、細昆布場、利尻昆布場の5つに分けられ、釧路・根室地域は長昆布場に属している。明治後期から三石昆布場の中心である日高沿岸の生産が減少し、真昆布場の中心である渡島地方も停滞してくると、釧路・根室地方の昆布がますます重要視されるようになった。

低迷する鰊・鮭漁など沿岸漁業に代わり台頭した昆布

1897(明治30)年前後から、鰊や鮭漁を中心とする根室地域の沿岸漁業が急激に衰退し始める。そうした中で、昆布漁は依然として安定した生産高を維持し続けた。これは移動性の魚群を相手にする鰊や鮭漁に対し、昆布は一定の区画された漁場(昆布礁)のため、ある程度乱獲を防止できたという背景が考えられる。

沿岸漁業が下火になると、それまで兼業として昆布漁に従事していた者が専業に切り替え、昆布漁が根室漁業経済の大きな柱となっていく。昆布漁の従事者は根室海峡沿岸全域に広がり、1904(明治38)年には羅臼でも初出荷が記録されている。

特に歯舞地区では昆布が最重要水産物とされ、他郡沿岸での定置漁業や沖合漁業に進出できなかった漁民らが一層昆布漁に集中することとなった。根室の珸瑤瑁獅子神楽は、この頃、富山県から入植し、昆布漁場を開拓した移民たちが伝えたといわれている。

沿岸漁業が下火になると、それまで兼業として昆布漁に従事していた者が専業に切り替え、昆布漁が根室漁業経済の大きな柱となっていく。昆布漁の従事者は根室海峡沿岸全域に広がり、1904(明治38)年には羅臼でも初出荷が記録されている。

特に歯舞地区では昆布が最重要水産物とされ、他郡沿岸での定置漁業や沖合漁業に進出できなかった漁民らが一層昆布漁に集中することとなった。根室の珸瑤瑁獅子神楽は、この頃、富山県から入植し、昆布漁場を開拓した移民たちが伝えたといわれている。

しかし、昆布漁だけで鰊・鮭・鱒漁の漁獲高減少を補うには限界があり、ホタテ・ホッキ・エビ漁、ヨード製造など新しい分野への模索も続いた。なかでも、日清戦争以降の度重なる戦争により、ヨード(医薬原料)と塩化カリウム(爆薬原料)を多く含む昆布に注目が集まり、明治30年代から昭和初期にかけて、羅臼、歯舞群島、色丹島での昆布漁とヨード製造業が拡大した。しかし、戦争が終結するとともにヨード製造は急激に下火になっていった。

明治後期から昆布資源の再生・増殖を目指し、昆布の生産性が著しく低下する雑海藻の駆除事業が続けられている。昆布漁業者が積極的にこの事業に取り組むことで、現在の資源確保につながっている。

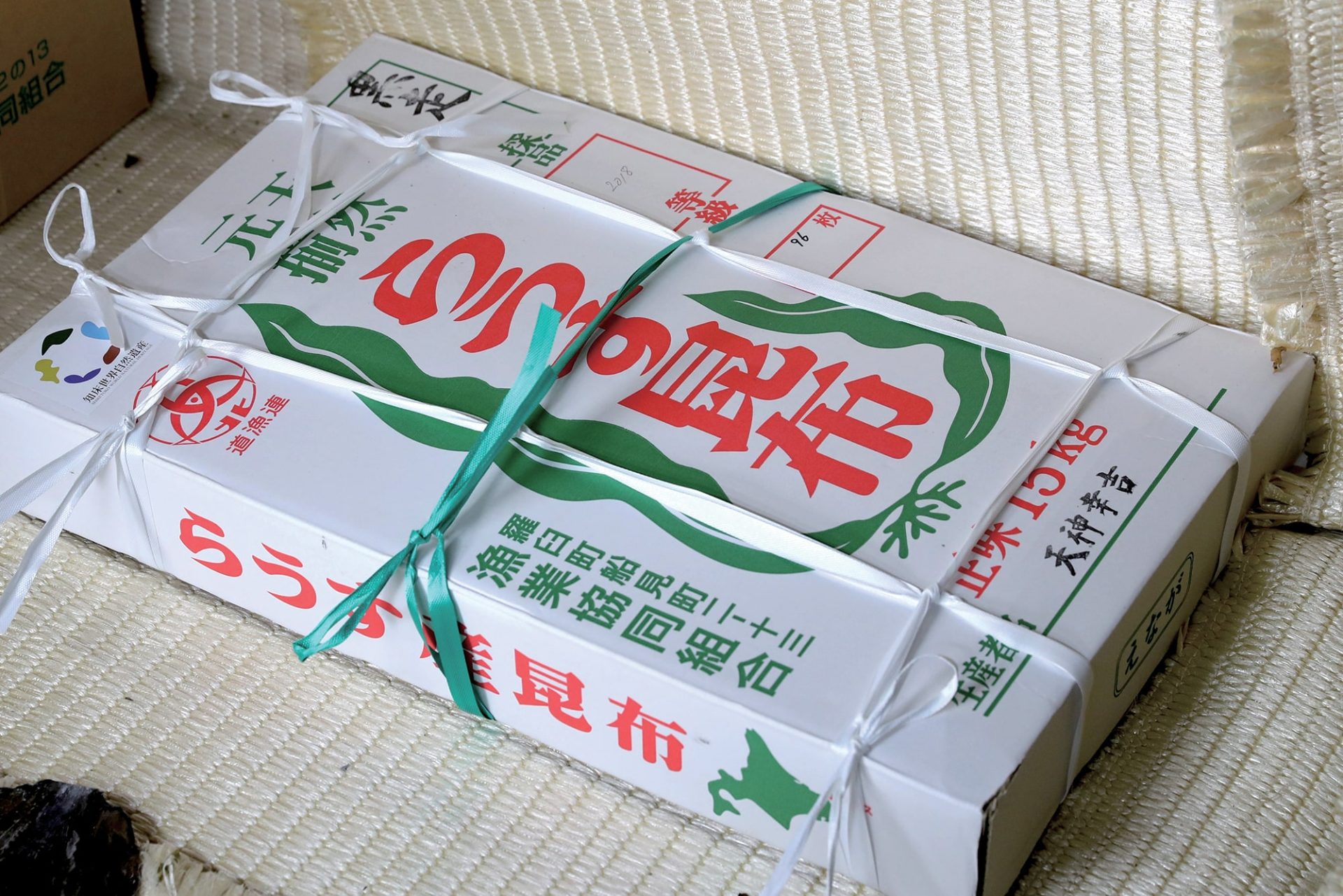

昆布の一大産地である羅臼の昆布漁は、北海道の昆布漁が拡大する明治時代に定着した。20を超える厳密な生産工程を経て梱包・出荷され、ブランド力の維持・向上がなされている。等級ごとに箱詰めテープの色を変えており、緑テープが巻かれた写真の箱は一等級昆布の証。

しかし、昆布漁だけで鰊・鮭・鱒漁の漁獲高減少を補うには限界があり、ホタテ・ホッキ・エビ漁、ヨード製造など新しい分野への模索も続いた。なかでも、日清戦争以降の度重なる戦争により、ヨード(医薬原料)と塩化カリウム(爆薬原料)を多く含む昆布に注目が集まり、明治30年代から昭和初期にかけて、羅臼、歯舞群島、色丹島での昆布漁とヨード製造業が拡大した。しかし、戦争が終結するとともにヨード製造は急激に下火になっていった。

明治後期から昆布資源の再生・増殖を目指し、昆布の生産性が著しく低下する雑海藻の駆除事業が続けられている。昆布漁業者が積極的にこの事業に取り組むことで、現在の資源確保につながっている。

昆布巻き

北海道は全国の生産量の90%を占める昆布大国。昆布は「よろこぶ」や「養老昆布(不老長寿)」「子生(こぶ)」などの語呂合わせから縁起の良い食べ物とされ、ハレの日の定番食材となっている。

身欠きにしんや鮭などの魚を昆布で巻いて煮る昆布巻は室町時代に昆布の乾燥技術が発達したこと、醤油が広まったことなどで作られ始めたと考えられている。

昆布はカルシウムやヨウ素といったミネラルが豊富で、魚のたんぱく質と合わせて採ることができる。酒のつまみとしてはもちろん、ごはんのおともにも適した料理といえる。

身欠きにしんや鮭などの魚を昆布で巻いて煮る昆布巻は室町時代に昆布の乾燥技術が発達したこと、醤油が広まったことなどで作られ始めたと考えられている。

昆布はカルシウムやヨウ素といったミネラルが豊富で、魚のたんぱく質と合わせて採ることができる。酒のつまみとしてはもちろん、ごはんのおともにも適した料理といえる。